从"混改标杆“到”欠薪大户”:天津建工7年资本游戏为何玩砸了?

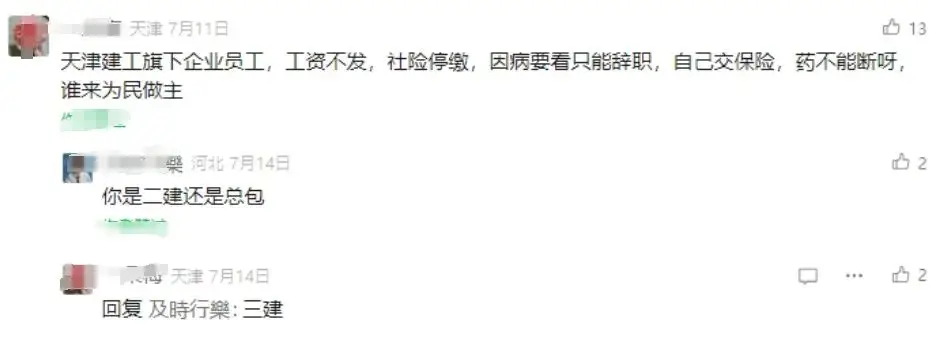

近日,建筑圈内传出一则重磅消息:天津建工集团被曝出严重拖欠员工薪资长达30个月之久,不仅如此,员工社保也出现断缴,公积金也已停交,甚至有员工生病时都无法正常使用医保。

颇为讽刺的是,这家曾作为国企混改典范的企业,如今却被大股东绿地集团悄然列入出售名单,沦为了无人问津的“烫手山芋”。

"混改前至少能按时发工资,现在钱没赚到,连饭碗都快砸了!"天津建工集团老员工的这句控诉,撕开了国企混改华丽外衣下的真实伤疤。

"混改前至少能按时发工资,现在钱没赚到,连饭碗都快砸了!"天津建工集团老员工的这句控诉,撕开了国企混改华丽外衣下的真实伤疤。

从"混改标杆“到”欠薪大户”

2018年时,天津建工还是备受瞩目的混改标杆企业。彼时,房地产行业巨头绿地集团豪掷14.8亿元,成功获取天津建工65%的股权(后续拿出10%分给员工),还立下了五年内实现千亿营收的豪言壮志。

然而,令人始料未及的是,短短不到七年时间,天津建工便急转直下,陷入工资发不出、项目接不到、高管离职、员工维权等诸多困境。

工资拖欠情况极为严重,少则29个月未发放,多的甚至长达32个月;社保和公积金断缴时间长达3 - 4年,员工生病就医只能自行承担费用;项目基本处于停工状态,近两年都未承接新工程,旗下子公司还沦为了失信被执行人。

此外,员工持股计划也成了员工的“卖身契”。当年强制要求中层管理人员花费50万元购买股份,如今既不发放分红,也不允许退出,员工的钱全都打了水漂。

有员工无奈苦笑称,混改之前,工资好歹还能按时发放,可混改之后,钱没赚到不说,连饭碗都快要保不住了。

有员工无奈苦笑称,混改之前,工资好歹还能按时发放,可混改之后,钱没赚到不说,连饭碗都快要保不住了。

那么,究竟是谁搞垮了天津建工呢?

原来是绿地“抽血”,当初的承诺都成了空话。

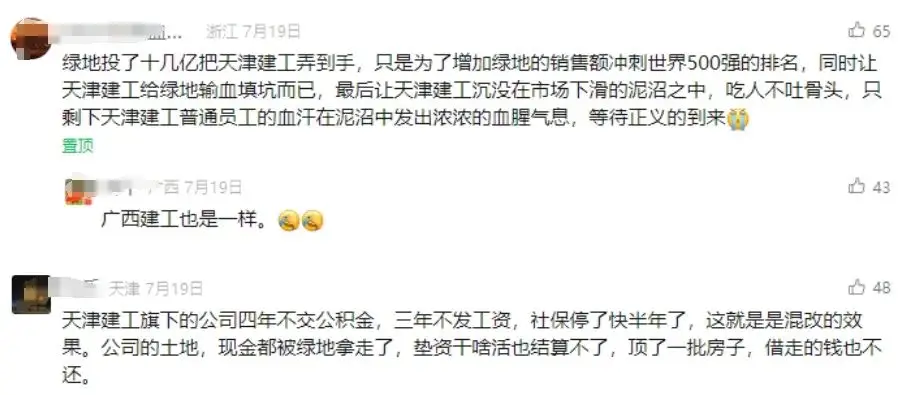

员工们普遍心存疑虑,觉得绿地压根就没打算好好经营天津建工,而是将其视作提款机。

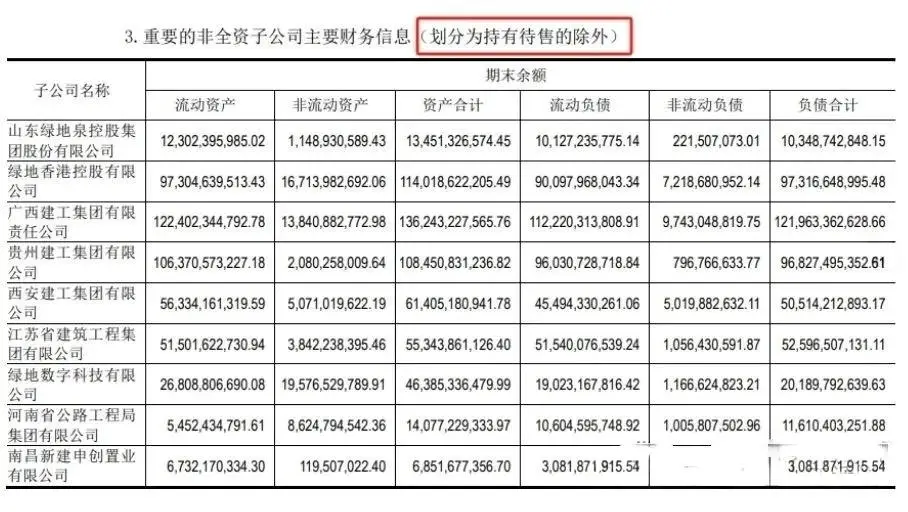

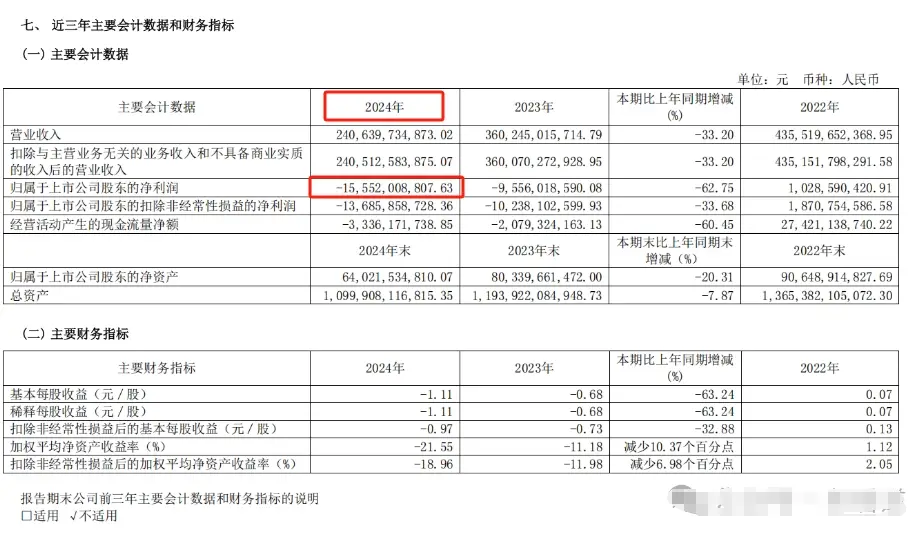

据说,绿地把天津建工高达300亿的银行授信资金挪作他用,最终致使天津建工资金链断裂;混改时,绿地承诺会将项目优先交给天津建工承接,可结果呢,绿地自身在2024年财报中显示亏损高达155亿,自身都难保,哪还有精力顾得上天津建工这个“小弟”呢?

绿地2024年财报

绿地2024年财报

随着房地产行业持续下行,绿地集团自身都深陷困境、自顾不暇,像天津建工这种并非“亲生”的企业,自然就被无情抛弃了。然而,当初混改时精心设计的三方共赢股权架构(绿地占股55%、天津国资占股35%、员工占股10%),如今却演变成了三方互相推诿责任的“踢皮球”局面。

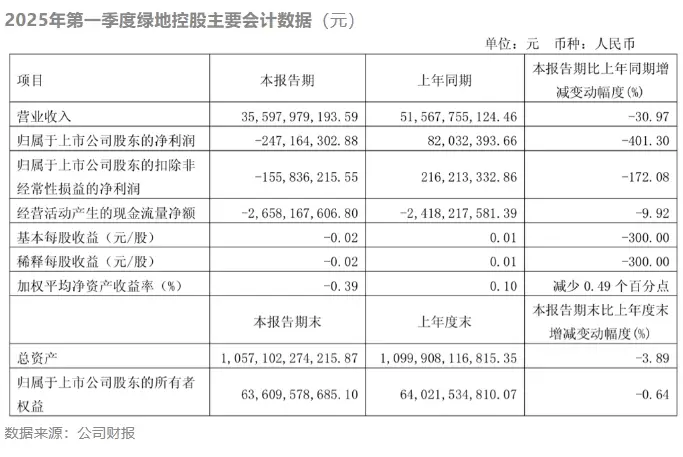

绿地2025年一季度财报

绿地集团意图甩掉天津建工这个“烫手山芋”,已直接将其挂上待出售名单,打算与之彻底切割。

天津国资方面虽持有35%的股份,却并不想接手这个烂摊子,一直未出资进行挽救。

最惨的当属员工群体,他们持有的股份无法退出,被拖欠的工资讨要无门,即便仲裁赢了官司,也因公司没钱而拿不到赔偿。

从法律层面来讲,企业欠薪属于违法行为,员工通过劳动仲裁维权理应能够胜诉。然而现实情况却是:

公司账户早已空空如也,即便员工拿到了胜诉判决书,也如同一张无法兑现的法律白条;而社保和公积金的维权之路更为艰难,员工需要单独前往不同部门办理,整个流程耗时长达数月之久。

天津国资方面虽以维稳为重,却并未出资救助;天津政府虽多次召开会议商讨对策,但始终没有实质性的资金注入,员工依旧难以拿到应得的薪资。

有员工无奈吐槽:“仲裁赢了又能怎样?公司账户早就被掏得一干二净,我们现在连打印判决书的钱都快拿不出来了。”

天津建工旗下子公司几乎全部陷入停摆状态,近两年没有新接任何工程项目。

天津建工旗下子公司几乎全部陷入停摆状态,近两年没有新接任何工程项目。

多家子公司被列为失信被执行人,高管团队集体"跑路”。曾经热火朝天的工地,现在只剩下锈迹斑斑的设备和杂草从生的场地。

业内人士透露,绿地入主后并未兑现承诺的资源投入,反而将天津建工当作融资平台。14.8亿的收购款中,有相当部分是通过天津建工自身资产抵押贷款支付的。这种”空手套白狼”的操作,最终让这家老牌建企沦为资本游戏的牺牲品。

天津建工的悲剧并非个案。近年来,类似"混改变混战”的案例在全国各地频频上演。当资本狂欢退去,留下的往往是一地鸡毛和无数普通员工的生计困境。

目前,天津建工员工仍在通过各种渠道维权。但面对已经千疮百孔的企业和消失无踪的高管,他们的维权之路注定艰难。这场持续七年的混改实验,最终以数千员工的血泪教训,为国企改革敲响了警钟。

天津建工的教训告诉我们:任何脱离员工权益保障的所谓改革,最终都可能演变成一场灾难。

最新动态

- 刚果雨林的寂静:当中国需求放缓,非洲木材困在十字路口 2026-02-12 17:25:04

- 宁夏:2026年加快建材等重点行业绿色升级改造 2026-02-12 17:19:03

- 24.5亿!深圳市新中标一个大项目 2026-02-12 17:17:51

- 2025年日本木材进口量同比下降4% 2026-02-11 18:37:59

- 加拿大胶合木如何叩开中国建筑革命的大门? 2026-02-11 18:32:55

- 28.1亿!广州市新中标一个大项目 2026-02-11 18:23:14

- 21.8亿!央企新中标广东一个水利大项目 2026-02-10 20:51:55

- 2025年我国竹地板出口保持稳定 2026-02-10 20:51:04

- 突发失联!中交集团东南区域总失联 2026-02-10 20:48:43

- 欧洲木质人造板研讨会定于2026年10月举行 2026-02-06 17:20:00

产品服务

关于我们

联系我们

添加商务微信

关注微信公众号